ユキマサくん

ユキマサくんうちはインディーゲームの開発スタジオなんだけど、ゲームクリエイターを直接雇用するのではなく、フリーランスと業務委託契約で増やそうと考えているんだ。

それならゲームクリエイターとの業務委託契約書が必要ですね。

そうなんだ。

でもゲームクリエイターとの業務委託契約書なんて作ったことがないし、うちのような小規模会社には法務人材もいないから困ってるんだ。

分かりました。

それでは今回は、インディーゲーム開発スタジオ向けに、フリーのゲームクリエイターとの業務委託契約書の作り方や注意点を解説します。

今回はインディーゲームスタジオを例に解説していますが、ソシャゲー・モバゲーの開発会社やVR/ARコンテンツの制作会社であっても契約書作成におけるポイントは同じです。

インディーゲーム開発で起こりやすい契約トラブル

インディーゲーム開発の現場では、少人数のチームや限られた予算の中で、外部のフリーランスクリエイターに仕事を依頼することが一般的になっています。

イラスト、プログラミング、サウンド制作、シナリオライティングなど、専門性の高い分野を外注することで、クオリティの高いゲームを効率的に制作できる利点があります。

しかし、こんなトラブルに遭った経験はありませんか?

- 「納期を守ってもらえず、ゲームリリースが大幅に遅れてしまった」

- 「完成したイラストの著作権が曖昧で、後から使用制限を主張された」

- 「追加修正を依頼したら『契約に含まれていない』と拒否された」

- 「クオリティに納得がいかないが、どこまで修正を要求できるか分からない」

インディーゲーム開発では、「とりあえず口約束で進めよう」「メールのやり取りだけで大丈夫」という形で外注を始めてしまうケースが少なくありません。

開発スピードを重視するあまり、契約書の作成を後回しにしたり、簡単な発注書だけで済ませたりすることも多いでしょう。

しかし、こうした「契約書なし」や「不十分な契約」でプロジェクトを進めると、開発の途中や完成後に深刻なトラブルに発展する可能性があります。

特にインディー開発スタジオでは、法務担当者がいないケースが多く、トラブルが起きた際の対応が後手に回りがちです。

フリーランスのゲームクリエイターとスムーズに協業するためには、事前にルールを明確にした契約書を交わしておくことが非常に重要です。

この記事では、インディーゲーム開発者が知っておくべき、フリーランスクリエイターとの契約における7つの重要ポイントを解説します。

これらを押さえておくことで、クオリティの高いゲームをリリースするための『土台』を築くことができるでしょう。

フリーのゲームクリエイターとの契約で押さえるべき7つのポイント

✅ ポイント1:著作権の帰属先を明確にする

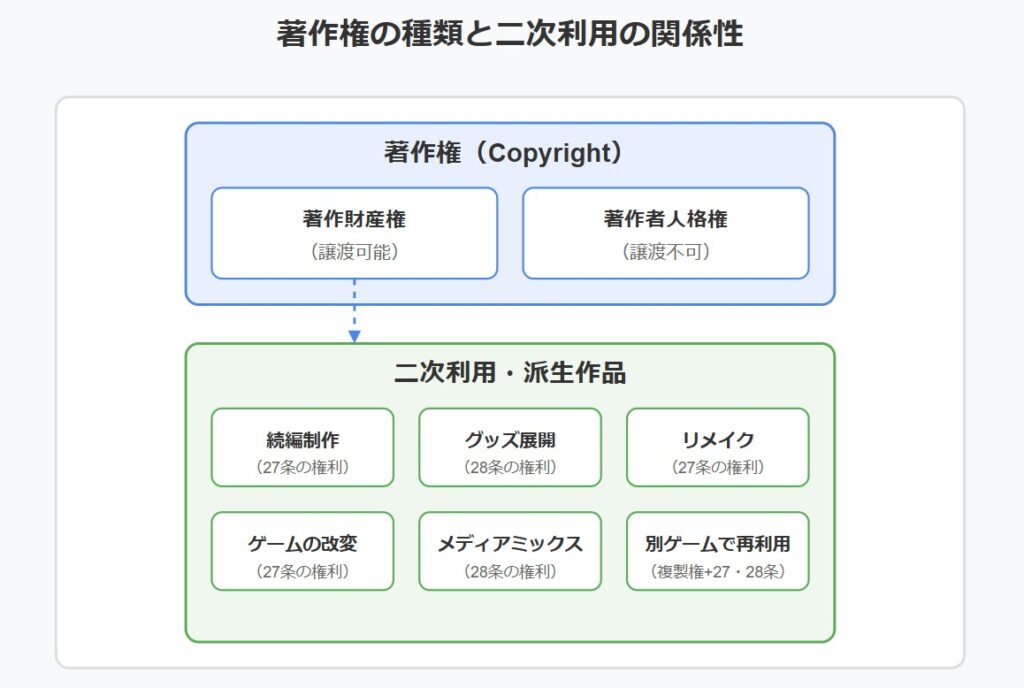

インディーゲーム開発スタジオがフリーのゲームクリエイターと業務委託契約を結ぶ際、最も重要かつトラブルの元となりやすいのが著作権の問題です。

著作権はクリエイター側に残るのか、クライアント側に譲渡されるのか?

著作権法では、作品を創作した時点で自動的に著作権はクリエイター側に帰属します。

そのため、契約書で明確に権利の譲渡について定めない限り、イラスト、モデル、楽曲、シナリオなどの著作権はフリーランスクリエイターに残ったままとなります。

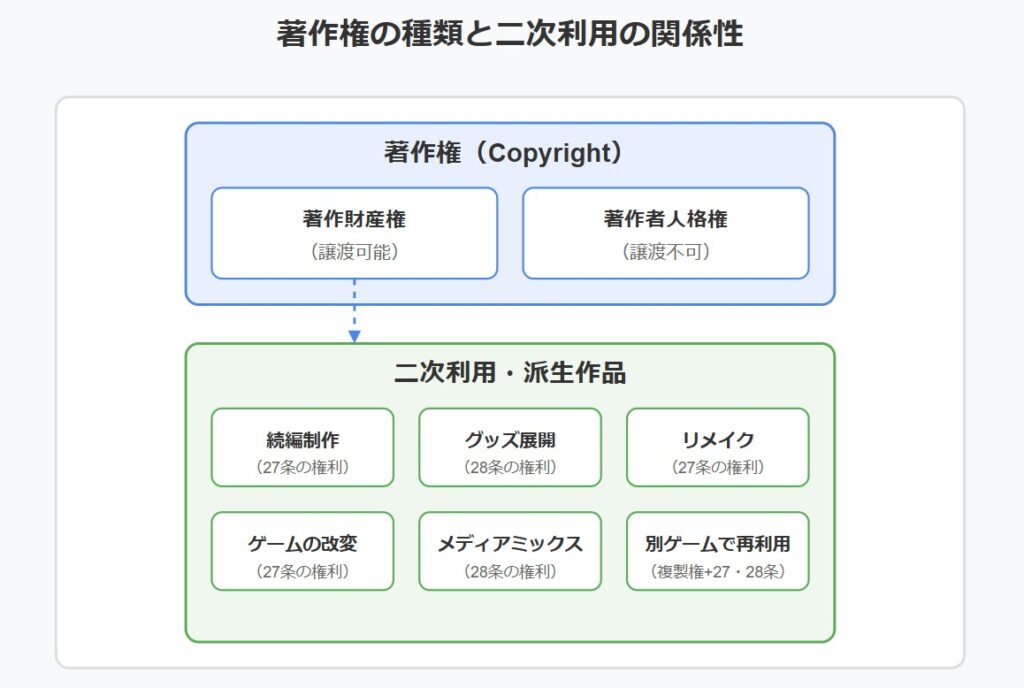

インディーゲーム開発においては、こうした権利関係を明確にしておかないと、後々のゲームのアップデートや続編制作、グッズ展開などで大きな障害となる可能性があります。

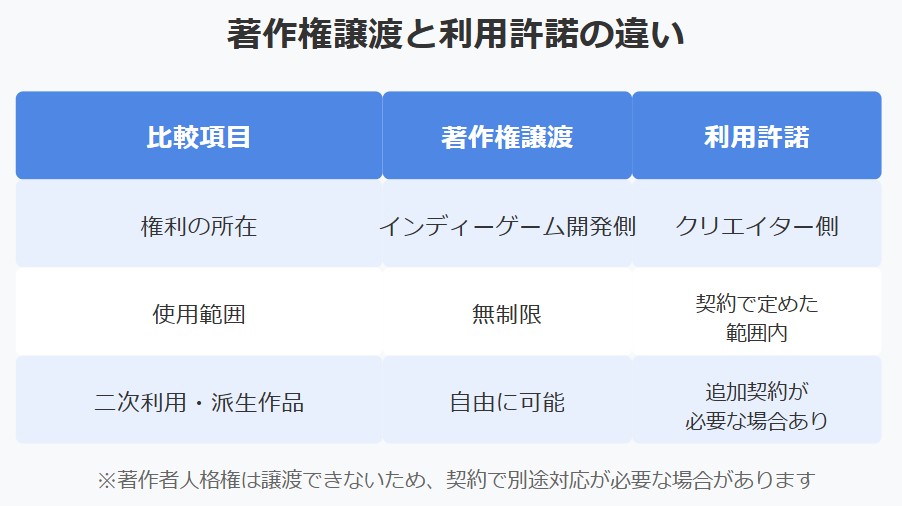

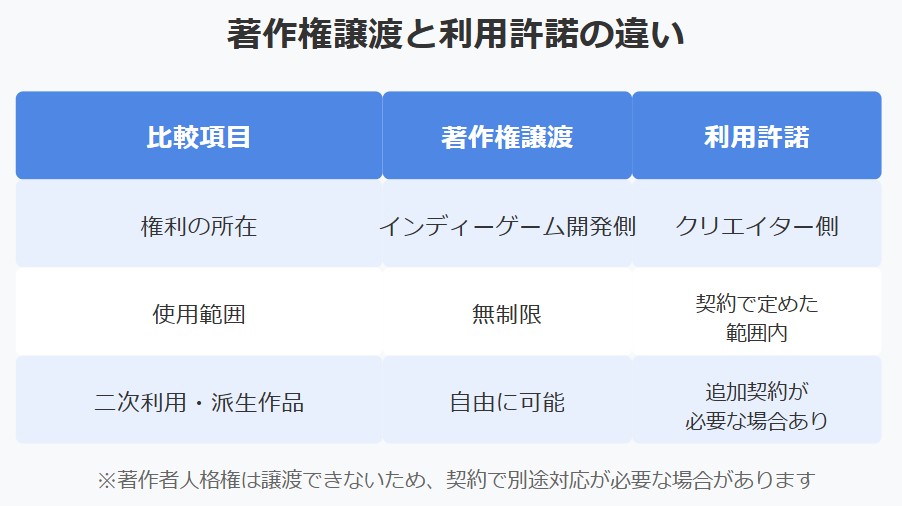

「著作権譲渡」か「利用許諾」かをはっきり記載する

契約書には以下のいずれかを明記しましょう。

クリエイターの著作権をインディーゲーム開発スタジオ側に全て譲渡する形態です。譲渡の場合、対価が高くなる傾向がありますが、納品物を自由に使用・改変できるようになります。契約書には「著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を全て譲渡する」と明記することが重要です。

クリエイターに著作権を残したまま、使用権のみをインディーゲーム開発スタジオ側に許諾する形態です。この場合、使用できる範囲や期間、地域などを具体的に定める必要があります。例えば「当該ゲームおよびその広告宣伝物における使用に限り、全世界において無期限に使用を許諾する」といった形で記載します。

著作権の譲渡と利用許諾の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

二次利用・改変のルールを決めておく

インディーゲーム開発においては、当初の想定を超えた展開が生まれることも少なくありません。

そのため、以下のような二次利用や改変についてのルールも契約書に含めておくことをおすすめします。

- 派生作品の制作権: 続編、スピンオフ、リメイク版など

- メディアミックス展開: 小説、漫画、アニメ化など

- グッズ展開: キャラクターグッズやフィギュアなど

- 素材としての再利用: 別のゲームでの素材としての再利用

特にインディーゲーム開発スタジオの場合、限られた予算で効率的に制作を進めるため、一度制作した素材を別のプロジェクトで再利用したいケースも多いでしょう。

そのような場合に備え、契約書に明確に権利の範囲を記載しておくことが重要です。

契約書で著作権関係を明確にすることは、ゲームクリエイターとインディーゲーム開発スタジオの双方にとって、安心して作業を進めるための指針となります。

将来的な展開も見据えた権利関係の設定を、業務委託契約の段階でしっかりと行いましょう。

✅ ポイント2:成果物の仕様・範囲を明確にする

インディーゲーム開発スタジオがフリーのゲームクリエイターと業務委託契約を結ぶ際、著作権の次に重要なのが成果物の仕様と範囲の明確化です。

曖昧な仕様書は、双方の認識の違いからトラブルに発展しやすく、開発スケジュールの遅延や追加コストの発生につながります。

具体的なファイル形式(PSD, PNG, FBX, Unity対応など)を指定する

ゲーム開発では、さまざまなファイル形式が使用されますが、契約書ではできるだけ具体的に指定することが重要です。

- イラスト・UI素材の場合

「PSD形式の編集可能なソースファイルおよびPNG形式の書き出しデータ(解像度4096×2048px以上、透過処理済み)」 - 3Dモデルの場合:

「FBX形式およびUnityエンジン用にエクスポートされたPrefab、テクスチャはPNG形式(2048×2048px)」 - サウンド・BGMの場合

WAV形式(44.1kHz、16bit)およびループ再生用のMP3形式(320kbps)、各トラックの個別ファイルも納品」 - シナリオ・テキストの場合

「テキストファイル(UTF-8)およびExcelファイル(.xlsx)での納品、各キャラクターのセリフを分類したもの」

このように具体的に指定することで、「思っていたファイル形式と違った」「解像度が足りない」といったトラブルを未然に防げます。

インディーゲーム開発では技術的な要件が多いから、エンジニアやデザイナーと相談しながら必要な仕様を決めていった方が良さそうだね。

クオリティの基準を契約書で明記する

「クオリティに満足できない」というのは、フリーランスとの取引でよくある問題です。

しかし「クオリティが低い」という曖昧な表現では、どこまで修正を要求できるかが不明確です。

契約書には以下のような具体的な基準を記載することをお勧めします。

- イラスト・キャラクターデザインの場合

「事前に合意した設定資料やラフ画に準拠していること」「公式キービジュアルとして使用可能な完成度であること」など - 3Dモデルの場合

「ポリゴン数10,000以下」「スマートフォンでの動作に最適化されていること」など - ゲームシナリオの場合:

「誤字脱字がないこと」「1シナリオあたり3,000文字以上」「キャラクター設定に沿った台詞であること」など

また、参考作品やサンプルを契約書に添付することで、求めるクオリティのイメージを共有しやすくなります。

インディーゲーム開発スタジオの場合、予算の制約もあるため、得られるクオリティの限界も考慮しながら現実的な基準を設定することが大切です。

一括納品 or 分割納品か?スケジュールを決める

納品のタイミングも重要なポイントです。

特にインディーゲーム開発では、各パートの連携が重要になるため、納品スケジュールを明確にしておく必要があります。

- 分割納品の例

「キャラクターモデルは6月30日までに5体、7月15日までに残り5体を納品」 - 段階的納品の例

「①ラフ画の確認(6月10日)→②線画の確認(6月20日)→③彩色・完成(6月30日)」 - マイルストーン(中間地点)を設定

「プロトタイプ版(7月)、アルファ版(9月)、ベータ版(11月)、製品版(12月)」

納品スケジュールに遅延が生じた場合の対応(ペナルティや契約解除条件など)も明記しておくと安心です。

また、インディーゲーム開発では予期せぬスケジュール変更も発生しやすいため、クライアント側の都合による納期変更についての取り決めも含めておくと良いでしょう。

このように成果物の仕様・範囲を具体的に定めることで、フリーのゲームクリエイターとインディーゲーム開発スタジオの認識のズレを最小限に抑え、スムーズな開発進行につなげることができます。

業務委託契約書には、詳細をできるだけ明確に記載することをお勧めします。

✅ ポイント3:報酬と支払い条件を明記する

フリーのゲームクリエイターとの業務委託契約において、報酬に関する取り決めは重要です。

インディーゲーム開発スタジオは大手ほどの予算が組めないこともありますが、クリエイターにとっては生活の基盤となる部分だからこそ、明確な条件設定が必要です。

固定報酬 or 成果報酬か?

報酬の設定方法には主に以下の3パターンがあります。

- 固定報酬型

成果物に対して一定の金額を支払う方式。

「キャラクターデザイン1点につき3万円」「BGM1曲につき5万円」など、明確な単価設定ができる点がメリットです。インディーゲーム開発では最も一般的な形式で、予算管理がしやすく、クリエイター側も収入の見通しが立てやすい利点があります。 - 時間報酬型

作業時間に応じて報酬を支払う方式です。「1時間あたり3,000円で、最大40時間まで」といった設定になります。作業量が不明確な場合や、開発の初期段階で仕様が固まっていない場合に採用されることがあります。ただし、インディーゲーム開発では予算の上限を設定しておくことが重要です。 - 成果報酬型

ゲームの売上に応じて報酬を支払うロイヤリティ方式です。「売上の5%を支払う」などの形で設定します。予算の少ないインディーゲーム開発では、初期コストを抑える方法として検討される場合もありますが、売上発生まで報酬が得られないリスクをクリエイターが負うことになるため、信頼関係の構築が前提となります。

契約書には、選択した報酬形態と具体的な金額、計算方法を明記しましょう。

消費税の扱い(税込か税別か)も忘れずに記入しないといけないね。

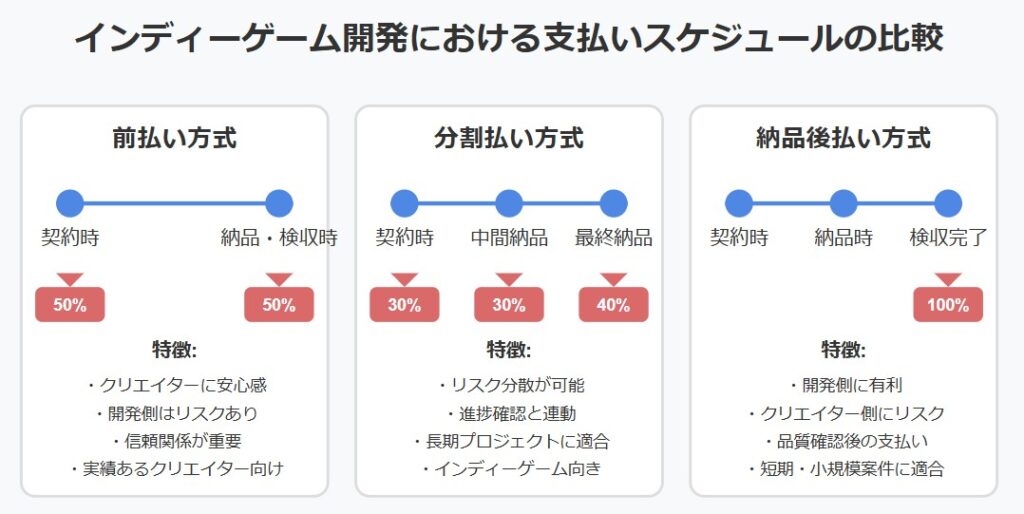

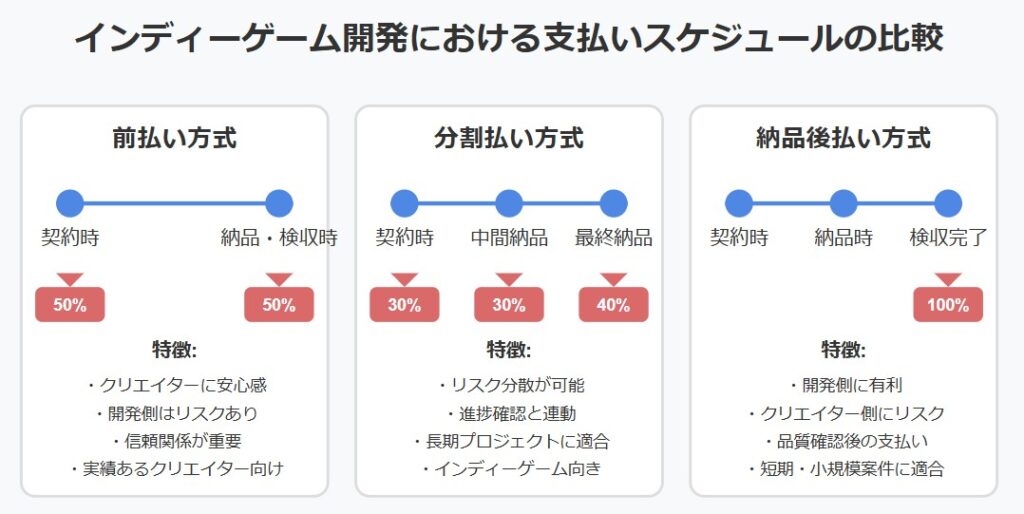

支払いのタイミング(納品後・検収後・分割払いなど)

報酬の支払いタイミングも重要なポイントです。

- 納品後払い

成果物の納品確認後すぐに支払う方式。

クリエイター側に有利な条件ですが、内容を確認する前の支払いとなるため、インディーゲーム開発スタジオ側にはリスクがあります。 - 検収後払い

納品物の内容を確認し、問題がないことを確認した後に支払う方式。

「納品後10営業日以内に検収を完了し、検収完了後5営業日以内に支払う」といった形で期限を明確にしておくことがポイントです。 - 分割払い

大規模な制作物の場合、「契約時に30%、中間納品時に30%、最終納品・検収後に40%」のように分割で支払うケースも多いです。

インディーゲーム開発スタジオの資金繰りと、クリエイターのインセンティブのバランスを考慮した設計が必要です。 - 前払い

「契約時に50%を前払い、残りを納品後に支払う」といった形態もあります。

実績のないクリエイターとの取引では避けられる傾向がありますが、人気クリエイターの場合は交渉条件になることもあります。

支払い方法(銀行振込、オンライン決済など)や振込手数料の負担についても忘れずに明記しておきましょう。

追加作業や修正対応の有無と料金

インディーゲーム開発では、開発の進行に伴って追加の要望や仕様変更が発生することが少なくありません。

そのため、以下の点を契約書に明記しておくとトラブル防止につながります。

- 無償修正の範囲

「初回納品後の軽微な修正については3回まで無償対応」など、無償で対応してもらえる修正の範囲と回数を明確にします。 - 追加料金が発生する条件

「当初の仕様に含まれない追加要素や、合意済みの仕様から大幅に変更する場合は追加料金が発生する」ことを明記し、その料金体系(時間単価や固定料金)も決めておきます。 - 追加作業の依頼手順

「追加作業は書面(またはメール)による発注と、クリエイターからの見積り提示・承認を経た後に実施する」など、手続きを明確にしておくことでトラブルを防げます。

予算の限られるインディーゲーム開発では、こうした追加コストの発生がプロジェクト全体に大きな影響を与えることもあります。契約時点で修正・追加作業に関するルールを明確にし、双方が納得できる条件を設定しておくことが、スムーズな協業の鍵となります。

実際「当初見積もりの範囲内でどこまでやり直しや追加作業をしてもらえるのか?」については以下の記事へ続きます。

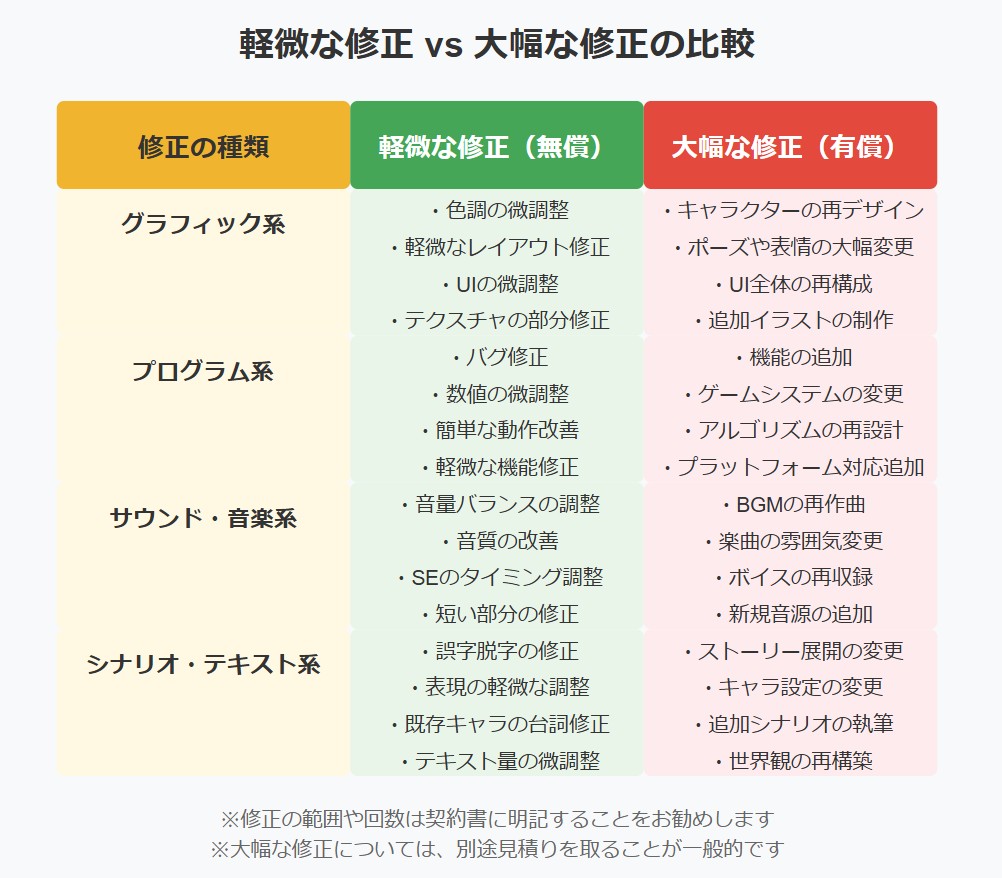

✅ ポイント4:修正対応の条件を決める

インディーゲーム開発のようなクリエイティブな作業では、納品後の修正対応が必ずと言っていいほど発生しますよね。

キャラクターデザイン、背景イラスト、UI、3Dモデル、サウンド、シナリオなど、どの分野でも微調整が必要になることが多々あります。

しかし、この「修正対応」についての認識の違いが、フリーのゲームクリエイターとの間でトラブルに発展するケースが非常に多いのが現実です。

実際、何回まで無料で修正できるか?

修正回数の取り決めは、業務委託契約書に明確に記載すべきです。

- 具体的な回数設定

「初回納品後の修正は〇回まで無償で対応する」と明記することで、双方の認識を一致させます。一般的には2〜3回程度の修正対応が多いですが、作業の複雑さや報酬額に応じて適切な回数を設定しましょう。 - 修正の定義

「1回の修正」の定義も明確にすることが重要です。例えば「1回の修正依頼では複数箇所の指摘を含めて良いが、クリエイターからの再納品をもって1回とカウントする」などのルールを設けておくと良いでしょう。 - 修正対応の期間

「修正依頼から〇営業日以内に対応する」といった形で、レスポンス期間についても明記しておくことで、インディーゲーム開発のスケジュール管理がしやすくなります。

インディーゲーム開発スタジオ側としては予算の制約があるので、できるだけ多くの修正機会を確保したいところですが、クリエイター側としては勘弁してほしいと思っているでしょう。

つまり両者のバランスを考慮した条件設定が大切ってことだね。

大幅な修正は追加料金が発生するのか?

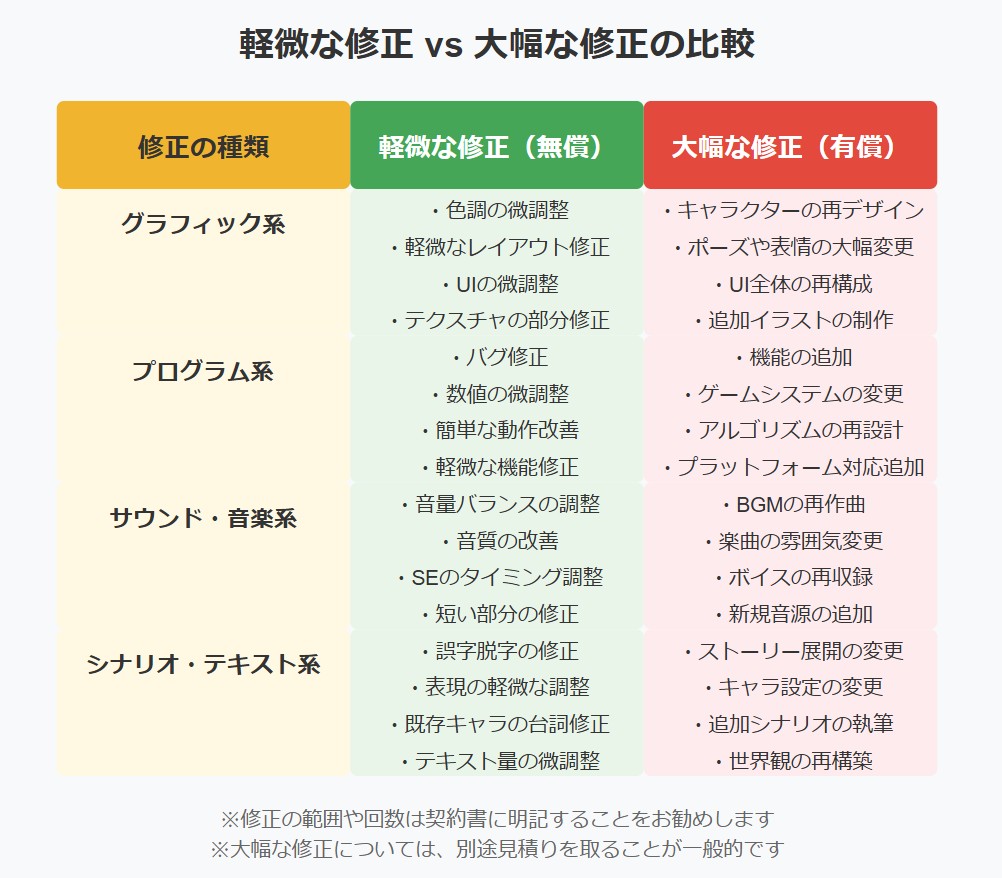

「軽微な修正」と「大幅な修正」の区別も契約書に明記すべきポイントです。

- 軽微な修正の定義

「色調の微調整」「テクスチャの一部変更」「小さなバグ修正」など、当初の仕様の範囲内での調整を指します。これらは無償で対応するケースが多いです。 - 大幅な修正の定義

「キャラクターの服装やポーズの変更」「BGMの曲調やテンポの大幅な変更」「シナリオの展開の書き直し」など、当初の仕様から逸脱する変更。これらに追加料金が発生する場合はその旨を明記しましょう。 - 追加料金の計算方法

大幅な修正が必要になった場合の追加料金の計算方法も事前に決めておきます。「時間単価〇円×作業時間」や「当初の報酬の〇%を追加」などの形式が一般的です。

特にインディーゲームの開発では開発の進行に伴って仕様変更が発生しやすいため、ゲームクリエイター側としては「当初の仕様に含まれない変更は大幅な修正として追加料金の対象となる」ことを明確にしておきたいところです。

修正依頼の期限を設定する

納品物に対する修正依頼には期限を設けることも忘れてはならないポイントです。

- 検収期間の設定

「納品後〇営業日以内に検収を完了し、修正が必要な場合はその期間内に依頼する」という形で検収期間を設定します。インディーゲーム開発スタジオ側が十分に確認できる期間(一般的には5〜10営業日程度)を設定しましょう。 - 最終修正期限

「最終納品から〇ヶ月以内に限り修正対応を行う」といった形で、修正対応の最終期限も設けておくことをお勧めします。無期限に修正義務が続くと、クリエイター側の負担が大きくなるためです。 - 緊急対応

インディーゲームのリリース直前など、緊急で修正が必要になるケースもあります。「通常の修正期間を超えた緊急対応については別途料金が発生する」などの条件も検討しておくと良いでしょう。

修正対応に関する明確なルール設定は、フリーのゲームクリエイターとインディーゲーム開発スタジオ双方にとって、スムーズにプロジェクトを進めるための重要な部分です。

「言った・言わない」のトラブルを避け、スムーズなゲーム開発を実現するためにも、これらの条件は必ず契約書に盛り込みましょう。

以下の記事は、デザイン制作のやり直しをどこまで認めるか?が争点となった判例を紹介しています。

✅ ポイント5:契約解除の条件を設定する

インディーゲーム開発では、さまざまな事情により契約の解除や変更が必要になるケースがあります。

予算の問題、プロジェクトの方向性の変更、納期の大幅な遅延など、理由は多岐にわたります。

このような状況に備え、フリーのゲームクリエイターとの業務委託契約書には、契約解除に関する明確な条件を盛り込んでおくことが重要です。

納期遅延やクオリティ未達成の場合の対応

クリエイター側の都合で、契約の継続が難しくなった場合の対応を明記しておきましょう。

- 納期遅延の定義

「合意した納期から〇営業日以上遅延した場合」など、どの程度の遅れをもって契約解除の対象とするかを明確にします。インディーゲーム開発では各パートの連携が重要なため、特定の作業の遅れが全体のスケジュールに大きく影響することを考慮した設定が必要です。 - クオリティ未達成の基準

「契約書に記載されたクオリティ基準を満たさず、かつ指定した修正回数を経ても改善されない場合」など、できるだけ客観的な基準を設けましょう。あいまいな表現は後々のトラブルの元になります。 - 解除前の猶予期間

いきなり契約解除を通知するのではなく、「問題点の通知後〇営業日以内に改善されない場合は契約を解除できる」など、改善の機会を与える条項を入れることで、公平性を保つことができます。

うちのような小規模なゲーム開発スタジオだと、1つ納品遅延があるだけで全体のスケジュールにもろに影響が出るんだよね。

だからこそ明確なルール設定が不可欠なんだね。

一方的な契約解除を避けるための違約金条項

契約の一方的な解除を防ぐための条項も重要です。

- クライアント都合による解除

インディーゲーム開発スタジオ側の都合(予算削減、プロジェクト中止など)で契約を解除する場合の違約金条項を設けます。例えば「契約金額の50%を違約金として支払う」などの規定が一般的です。 - クリエイター都合による解除

フリーのゲームクリエイター側の都合で契約を解除する場合の違約金や損害賠償についても定めておきます。「既に受領した前払い金の返還と、追加で契約金額の〇%を違約金として支払う」などの形式が考えられます。 - 解除通知期間

契約解除の意思表示から実際の解除までの期間(例:「解除の1ヶ月前までに書面で通知する」)も規定しておくと、双方が次の対応を準備する時間を確保できます。

違約金条項は、安易な契約解除を防ぐとともに、解除せざるを得ない場合の損失を軽減する役割を果たします。

インディーゲーム開発では予算の制約があるため、バランスが重要です。

途中解約時の報酬支払いはどうすればいい?

契約が途中で解除された場合の成果物と報酬の取り扱いも明確にしておく必要があります。

- 出来高払いの基準

「作業の進捗度に応じて報酬を按分して支払う」という原則を明記した上で、その計算方法(例:「全体を10の工程に分けて、完了した工数に応じて支払う」)などと定めます。 - 成果物の権利

途中解約の場合、それまでに作成された成果物の著作権や利用権をどうするかも重要です。「支払った報酬分に対応する成果物については、契約書に定められた権利が移転/許諾される」などと明記しておくと良いでしょう。 - 前払い金の取り扱い

前払い金がある場合、「未実施の作業に相当する金額は返還する」「ただし、既に購入した素材や準備作業に対応する費用は控除できる」などのルールを設けておきます。

インディーゲーム開発では開発の途中で方向性の変更や規模の縮小が行われることも珍しくないため、途中解約時のルールを詳細に定めておくことで、スムーズな調整が可能になります。

解除条件の設定は、フリーのゲームクリエイターとインディーゲーム開発スタジオの双方にとって、リスクを最小限に抑えることができますし、万が一の場合も公平に解決するための保険にもなります。

特に予算や人員が限られる中でのゲーム開発では、こうしたリスク管理が重要ですね。

なお、ケーム開発の業務委託契約は、「請負契約」「準委任契約」どちらに該当するのか?がしばしば問題となることがあります。

これら契約形態の違いで報酬支払のルールが変わることもありますので、両者の違いや判断基準はゲーム制作会社とクリエイター、どちらも理解しておいて損はありません。

こちらについての判断基準は、以下の記事で詳しく解説しています。

✅ ポイント6:秘密保持・情報管理を徹底する

インディーゲーム開発では、ユニークなゲームコンセプトや斬新なキャラクターデザイン、革新的なゲームシステムなどが最大の武器となります。

そのため、開発中の情報が外部に漏れると、競合他社に先を越されるリスクや、ファンの期待値の上下するなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。

このためフリーのゲームクリエイターとの業務委託契約では、こうした情報管理についても明確なルールを設定することが重要です。

対策としては以下の方法があります。

ゲームの未公開情報を第三者に漏らさないようにする(NDAを締結)

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、業務委託契約の一部に盛り込むこともあれば、別途契約として締結するケースもあります。

- 秘密情報の定義

「秘密情報」の範囲を明確に定義します。例えば「ゲームの企画書、設定資料、グラフィック素材、ソースコード、マーケティング戦略、リリース予定日、未発表のキャラクター情報など、書面・口頭・電子データを問わず、インディーゲーム開発スタジオから提供されたすべての非公開情報」といった形で具体的に記載します。 - SNSや公開ポートフォリオでの制限

特にインディーゲーム業界では、クリエイターがSNSで自分の作品を紹介することが一般的ですが、「開発中のゲーム情報をSNSやポートフォリオで公開する場合は、事前に書面による許可を得ること」といった条件を明記しておきましょう。 - 守秘義務の期間

「契約終了後も〇年間は守秘義務を負う」と期間を明記します。ゲーム開発の場合、リリース後もDLCや続編の可能性があるため、比較的長期間(2〜5年程度)の設定が一般的です。ただし長期間の設定はクリエイターが嫌う傾向があります。 - 違反時の罰則: 秘密保持義務に違反した場合の損害賠償についても明記しておくと、抑止力になります。

インディーゲーム開発では、特にユニークなアイデアやビジュアルが差別化ポイントになるため、情報管理は極めて重要です。

フリーランスのゲームクリエイターに対しては、契約時に秘密保持の重要性を丁寧に説明した方が良さそうだね。

納品物のデータを第三者に再利用しないように規定

制作された素材の再利用については、著作権が絡むため、特に明確なルールが必要です。

- 素材の再利用禁止

「本契約のために制作した素材(イラスト、モデル、テクスチャ、楽曲など)を、他のクライアントへの納品物や自主制作作品などで再利用してはならない」という基本ルールを明記します。 - 似通った素材の制作制限

完全に同一でなくても、「本契約で制作した素材と実質的に類似する素材を、競合他社向けに制作してはならない」といった制限も検討すべきでしょう。ただし、クリエイターの作風全体を縛るような過度な制限は避けるべきです。 - 例外規定

「インディーゲーム開発スタジオの書面による事前承諾を得た場合のみ、作品をポートフォリオに掲載できる」など、合理的な例外を設けることも大切です。 - 契約終了後の制限: 契約終了後も一定期間(例:1年間)は類似素材の制作を制限するなどの条項も検討します。

インディーゲーム開発では、限られた予算で差別化を図ることが重要なので、制作したユニークな素材が他のゲームで使われることを防ぎたいという意図は理解できます。

ただし、フリーランスクリエイターの仕事の機会を過度に制限しないよう、バランスの良い条件設定が重要です。

秘密保持と情報管理の条項は、インディーゲーム開発スタジオの著作権などの知的財産を保護するだけでなく、フリーのゲームクリエイターとの信頼関係構築にも関係します。

開発の早い段階からこれらのルールを明確にしておき、後々のトラブルを防ぎましょう。

なお、クリエイターが自分の実績を公表する権利(ポートフォリオ掲載を含む)は『著作者人格権』の中に含まれる権利です。(氏名表示権)

著作者人格権は、権利自体を譲渡することができない性質があるのが特徴です。

この著作者人格権をどのように取り決めるかについては、契約書内で特定の条項を盛り込むテクニックが必要です。

詳しくは以下の記事で解説していますのでチェックしてみてください。

✅ ポイント7:競業避止義務を設定する(必要に応じて)

インディーゲームの開発では、独自性やオリジナリティは差別化になる部分です。

フリーのゲームクリエイターが同様の素材やアイデアを競合他社にも提供するような状況を避けるため、競業避止義務を契約に含めることを検討する価値があります。

ただし、この条項を過度にきつくしてしまうと、クリエイターの職業選択の自由を奪うことにもなりますので、慎重に設計する必要があります。

またせっかく優秀なクリエイターを見つけても、「競業避止義務の縛りが厳しすぎて契約したくない」といったことにもなるかもしれません。

ということを踏まえて以下のような対策が考えられます。

同じ案件で競合企業に納品しないようにする

競業避止義務の基本的な目的は、開発中のゲームの独自性を保護すること。

- 競合の定義

まず「競合」の定義を明確にすることが重要です。例えば「同一ジャンル(RPG、パズル、シミュレーションなど)かつ同一プラットフォーム(モバイル、PC、コンソールなど)向けのゲームを開発する企業」といった形で具体的に記載します。インディーゲーム業界では、ニッチな市場を狙うことも多いため、競合の範囲をより具体的に定義することも検討できます。 - 禁止行為の明確化

「本契約と同種または類似のサービスを競合他社に提供しないこと」と定めるだけでなく、「類似のキャラクターデザイン、世界観、ゲームシステムなどを競合他社向けに制作しないこと」など、具体的な禁止行為を明記しましょう。 - 特定のプロジェクトに限定

「あらゆる競合を避ける」という広範な制限ではなく、「本契約の対象となるゲームプロジェクトと直接競合する案件についてのみ制限する」といった限定的な条項にすることをお勧めします。

具体例として、「本契約で制作したファンタジーRPGのキャラクターデザインと類似したキャラクターを、他のモバイルRPGゲーム向けに提供しない」といった形で、明確かつ限定的な制限を設けることが考えられます。

期間や範囲を限定して過度な制限を避ける

クリエイターの仕事の機会を過度に制限しないよう、競業避止義務には適切な制限を設けることが重要です。

- 期間の限定:

「競業避止義務は、契約期間中および契約終了後〇ヶ月間に限る」と期間を明記します。インディーゲーム開発の場合、ゲームのリリースまでの期間や、リリース後の初期マーケティング期間(通常3〜6ヶ月程度)を考慮した設定が適切でしょう。 - 地理的範囲の限定

グローバル展開を前提としないインディーゲームであれば、「日本国内のみ」「アジア地域に限る」など地理的範囲を限定することも検討できます。 - 対象業務の限定

クリエイターの専門分野すべてを制限するのではなく、「本契約と同種の業務(例:キャラクターデザインのみ)に限定する」といった形で、対象業務を限定します。

インディーゲーム開発スタジオの多くは予算に制約があると思いますので、競業避止に対する追加報酬の支払いが難しい場合は、より限定的な競業避止条項にするなど、バランスの取れた設計を心がけましょう。

競業避止義務は、インディーゲーム開発の独自性を保護する重要な手段である一方、過度に厳しい条件はフリーのゲームクリエイターとの良好な関係構築の障害になる可能性があります。

ゲーム独自性やクリエイターとの関係性などを総合的に考慮して適切な範囲で設定することが重要なんだね。

まとめ:インディーゲーム開発を成功に導く契約書とは

今回は、インディーゲーム開発スタジオ向けに、『フリーのゲームクリエイターとの業務委託契約において押さえるべき7つのポイント』を解説してきました。

特に以下のポイントは必ず契約書に含めるようにしましょう。

- 著作権の帰属と利用範囲

- 成果物の具体的な仕様と品質基準

- 報酬額と支払いスケジュール

- 修正対応の範囲と回数

- 秘密保持義務と情報管理

契約書は単なる形式的な書類ではなく、ゲーム開発における「保険」であり「地図」でもあります。

明確なルールを事前に設定しておくことで、お互いの認識のズレによるトラブルを防ぎ、万が一の際にも円滑な解決が可能になります。

適切な業務委託契約書を用いて、クリエイターとウィン・ウィンの関係を構築し、ユーザーに愛されるゲーム制作に取り組んでください。

フリーランスのゲームクリエイターとの業務委託契約書はお任せください

インターネット上にはさまざまな契約書のひな形が公開されていますが、インディーゲーム開発の特性を考慮したものはまだまだ少ないのが現状です。

また、ゲームの規模、形態(モバイル、PCなど)、クリエイターの作業内容(イラスト、プログラミング、音楽など)によって、適切な契約内容は大きく異なります。

ダウンロードしたひな形をそのまま使用すると、必要な条項が不足していたり、逆に不必要に厳しい条件が含まれていたりするケースも少なくありません。

特に著作権や秘密保持に関する条項は、専門的な法的知識がないと適切な設計が難しい部分です。

この点において、弊所はインディーゲーム制作会社とフリーランスのゲームクリエイターとの業務委託契約書の作成を得意としております。

弊所に契約書の作成をご依頼いただく社長のメリットは以下の通りです。

- プロジェクトの特性に合わせたオーダーメイドの契約書が作成できる

- 法的に抜け漏れのない、リスクの少ない契約が可能になる

- クリエイターとの信頼関係構築に役立つ公平な条件設定ができる

- 万が一のトラブル時にも対応しやすい明確な条項を含めることができる

契約書作成専門の行政書士として、インディーゲーム開発特有の課題やリスクを考慮した、実務的かつ有効な契約書を作成します。

- ゲームクリエイターときちんとした契約書を結びたい

- ゲームクリエイターと契約トラブルが起きたので二度と同じ轍は踏みたくない

- ゲームクリエイターとの契約書の雛形をネットを探したが適当なものが見つからなかった

この様なことでお悩みのインディーゲーム制作会社の社長は、今すぐご相談ください。

しっかりとヒアリングをおこなったうえで、質の高い契約書を作成します。

ネットで拾えるようなペラペラなものではなく、貴社オリジナルの契約書です。

高品質な契約書を用いて、ビジネスを安全かつ効率的に進めましょう。

LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。

最初だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。

詳しいお話は電話でお伺いします。

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄

商取引に関する契約書

- 動産売買契約書

- 土地売買契約書

- 土地建物売買契約書

- 継続的売買契約書

- フランチャイズ契約書

- 特約店契約書

- OEM契約書

- 販売代理店契約書

- 秘密保持契約書(NDA)

- 事業譲渡契約書

- 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書

- M&Aアドバイザリー契約書

- 継続的商品売買契約書

- スポンサー契約書

- 営業代行委託契約書

- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)

- タクシーデジタル広告掲出契約書(約款)

- YouTubeチャンネル共同運営契約書

- ドローン関連サービス委託契約書

- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書

賃借に関する契約書

- 建物使用貸借契約書

- 建物賃貸借契約書

- 定期建物賃貸借契約書

- 定期借地権設定契約書

- 事業用定期建物賃貸借契約書

- 駐車場賃借権契約書

- 社宅借り上げ契約書

賃金と担保に関する契約書

- 債権譲渡契約書

- 金銭消費貸借契約書

- 抵当権設定契約書

- 代物弁済契約書

- 準消費貸借契約書

- 集合動産譲渡担保契約書

- 質権設定契約書

請負・業務委託契約書

- 業務委託契約書

- 建設工事請負契約書

- 不動産管理委託契約書

- コンサルタント契約書

- AIシステム開発契約書

- WEBサイト制作業務委託契約書

- 営業代行委託契約書

- ヘアーサロン美容師スタイリスト業務委託契約書

- ヘッドスパ・セラピスト業務委託契約書

- ネイリスト業務委託契約書

- アイリスト業務委託契約書

- ヘアサロン・美容室面貸し契約書

- ヨガ・ダンス教室業務委託契約書

- 給食提供業務委託契約書

- 訪問歯科医療委託契約書

- 動画制作業務委託契約書

- 声優・ナレーター動画出演委託契約書

- ライター業務委託契約書

- 脚本(シナリオ)執筆委託契約書

- SNS運用代行契約書

- 動画・舞台出演契約書

- コールセンター業務委託契約書

- システム・機械保守メンテナンス契約書

- セミナー・講演会・出演契約書

- イラスト制作業務委託契約書

- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書

- ダンス・舞踊創作の委託契約書

- デリヘル店業務委託契約書

- マッサージ、リラクゼーションサロン業務委託契約書

- レンタル彼女キャスト業務委託契約書

- オンライン事務(バックオフィス)代行サービス業務委託契約書

- 社員研修講師委託契約書

- 研修の外部講師との業務委託契約書

- 音楽教室の講師業務委託契約書

- 料理教室の講師業務委託契約書

- 学習塾講師業務委託契約書

- アートメイク看護師業務委託契約書

- 医療ハイフ看護師業務委託契約書

- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書

- 住宅リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書

- 民泊施設清掃委託契約書

- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書

- 幼稚園・保育園・児童クラブとスポーツインストラクターの業務委託契約書

- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士との業務委託契約書

- 校正・校閲スタッフ業務委託契約書

- 管理栄養士との業務委託契約書

- PC・プログラミング講師業務委託契約書

- インテリアコーディネーター業務委託契約書

- 在宅コールセンター業務委託契約書

- ポスティングスタッフ業務委託契約書

- 水道修理スタッフ業務委託契約書

- 配送ドライバー業務委託契約書

- 店舗経営(運営)委託契約書

- フルコミ不動産エージェント業務委託契約書

労働に関する契約書

- 雇用契約書

- 労働者派遣基本契約書

- 入社・退社誓約書

- 身元保証契約書

- 出向契約書

- 専属マネジメント契約書

著作権に関する契約書

家族・近隣に関する契約書

- 贈与契約書

- 遺産分割協議書

- 夫婦財産契約書

- 任意後見契約公正証書

- 通行地役権設定契約書

- ヘッドスパサロンとセラピストの業務委託契約書

- 美容院サロンとスタイリストの業務委託契約書

- 美容院サロンの面貸し契約書

- まつエクサロンとアイリストの業務委託契約書

- ネイルサロンとネイリストの業務委託契約書

- マッサージサロンとセラピストの業務委託契約書

- レンタル彼女事業者とキャストの業務委託契約書

- イラスト・ロゴ制作の業務委託契約書

- 動画・映像制作の業務委託契約書

- ライター・記事執筆業務委託契約書

- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書

- 社員研修の委託契約書

- 外部講師との研修業務委託契約書

- セミナー・講演会出演委託契約書

- 従業員退職後のSNS削除要請に関する同意書

- 音楽教室講師業務委託契約書

- 料理教室講師業務委託契約書

- 学習塾講師業務委託契約書

- オンライン事務(バックオフィス)業務委託契約書

- 営業代行委託契約書

- フルコミ不動産エージェントとの業務委託契約書

- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)

- アートメイク看護師業務委託契約書

- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書

- スポーツインストラクターの業務委託契約書(対幼稚園・児童クラブ)

- リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書

- 水道修理スタッフ業務委託契約書

- [M&A]飲食店の事業譲渡契約書(法人から→法人へ)

- (AI)システム開発委託契約書

- 民泊施設清掃委託契約書

- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書

- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士の業務委託契約書

- 校正・校閲業務委託契約書

- 管理栄養士との業務委託契約書

- PCプログラミング講師との業務委託契約書

- インテリアコーディネーター業務委託契約書

- 在宅コールセンター業務委託契約書

- ポスティング業務委託契約書

- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書

- 軽貨物配送ドライバーとの業務委託契約書

- 店舗経営(運営)委託契約書